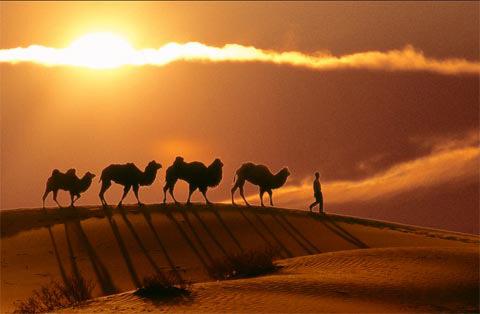

日本は世界地図ではよくユーラシア大陸の東の最端、「極東(きょくとう)」に描かれることが多いです。 かつて日本は絹や文化を運ぶ道、シルクロードの終着点でした。

古来、様々な文化が西から東へと運ばれて来て、最後に日本列島に辿り着きました。

●最初の国名は「大和」つまり大きな「和」!

●聖徳太子が重んじた「和」と多神教の国

●七福神が表す日本の「和」やかで「和」気あいあいな神様たち

人類はアフリカから、中東から、南アジアや西アジアへ、そして東南アジアや、東アジアから、日本へ。

▶金魚亭古代史研究会ESSAY:1.古事記は、神話で表現された実際の歴史、高天原も根の国も「あの」実在の国!

多くの人や文物や知識が広大なユーラシア大陸の西から東へと渡り、一番最後に日本に行き着きました。 日本列島は、弓(ゆみ)なりになってそれら文物を受け止めるような形をしています。

その先は、広い広い太平洋。 それ以上先に流れることのなかったそれらの文化は、日本列島で「和(わ)」して発酵するように、「和風(わふう)文化」となっていきました。

今でも、古代日本の国際性を表わす奈良県の正倉院には中東のアフガニスタンのラピスラズリやイラン(ササン朝ペルシャ)の瑠璃や螺鈿細工、東南アジアのミャンマーの琥珀、朝鮮半島の仏像など、様々な地域の宝物が保存されています。

日本に住んでいた人々の種類を、金魚亭流に独断と偏見の独自の視点(あくまで一説です)まとめると、大体以下のようになります。

▶ESSAY金魚亭古代史研究会:日本神話は歴史で、神々は実在の人物!?天照大神は百済、須佐之男は新羅。猿田彦はユダヤ系!?

・蝦夷…2万年前にアフリカで誕生した原生人類が、当時氷河期で陸続きだった日本列島にベーリング海峡を歩いてやって来た人々。

・熊襲(後に隼人と改名)など…太古の昔、船に乗ってやって来たポリネシアの人々。顔や体に青(濃紺)の入れ墨を施す。少名彦命。賀茂系の神社。

・新羅…日本神話では根の国から来たスサノオノミコトとしてあらわされる。春秋時代に秦(しん)の始皇帝の命令で、蓬莱山へ不老不死の仙薬を探しに朝鮮半島の新羅経由で来た徐福(じょふく/よふく)の一行。

・秦氏(呉)…中東イスラエル辺りから秦→呉→越(インド)を経て日本へ(台湾、南の島々を渡って九州→富士山→奈良へ)。農業や医療、機織りを各地に大国主(男性統治王)、少彦名&八上姫(女性祭祀王)で伝える。

・古志(越)…5000年ほど前に、日本にやって来て現在の越後、越前、越中あたりに住んたインドのドラヴィタ、蛇族の人々。呉越同舟と言われるように、海洋民族の導きで呉の人々と一緒にやって来た。

・百済…現在の朝鮮半島の韓国のあたりにあった百済の貴族の人々。日本神話では高天原からやって来たアマテラスオオミカミであらわされる。大国主に国譲りをさせる。645年の大化の改新で天皇、皇室となり古事記、日本書紀を編纂させる。

和の五王の時代には、様々な文化背景を持つ人々が交代で、あるいは調和しながら、統治していたようです。

聖徳太子が「和を以て貴しとな為す」と言ってから、日本は宗教をも”和する国”となりました。

宗教においても、日本(にほん)は様々な神仏が和する国です。

聖徳太子は、お札の肖像画に描かれたことが七回もありこれは日本の最高記録です。

その時代になると、それまでの神道(しんとう)と、大陸から新しく入って来た宗教である仏教(ぶっきょう)が対立し、仏教派が勝利(しょうり)しました。またユダヤやキリスト教の前身であるゾロアスター教(景京)の影響もあります。日本にはまた、秦の徐福が伝えた儒教(じゅきょう)の知識もありました。

その後、聖徳太子は自ら定めた憲法十七条の中で「和を以って尊しと為す」とし、皆が調和することを促しました。

これらは交わり合い、また幾度かのせめぎ合いを経験しながらも、日本では現在も神道と仏教、儒教などが共存しています。

伝説の、聖徳太子が何人もの人の話を同時に聴き分けたというのは、単に同時に喋る言葉を聴き分けたというのではなく、実際に様々な歴史や文化背景を持つ人々の意見を良く聴いて、それらを和する優れた政治を行ったのではないかと考えられます。

日本人は、無宗教?それとも信心深い?生まれながらに神道で人生の節目のおめでたい行事は神社で。亡くなるときは、仏教であの世に旅立ちます。

日本人は、本人たちが意識しているかどうか別として、全員「神道」の信者です。

日本人が生まれると、自動的に近くの神社の「氏子(うじこ)」になり、お祭りに参加したりします。結婚式も、神社で挙げる人が多いです。 また赤ちゃんが生まれると、神社にお宮参りに行きます。三才、五才、七才の「七五三(しちごさん)」という行事でも、神社にその年まで無事に育ったことのお礼に行きます。

逆に、人どなたかが亡くなったときは、お葬式は仏教のお寺であげます。四十九日や七回忌などの法要も仏教式で行われます。

ほとんどの日本人がその地域のお寺の檀家に属し、仏教徒になっています。神道と仏教の信者の数を足すと、日本の人口よりも多くなるというゆえんです。

毎年1年の最後の日、12月31日の大晦日(おおみそか)は除夜(じょや)の鐘を突きにお寺に行き、年があけてお正月には神社に初詣(はつもうで)に行きます(これらを年をまたいで一度に行うことを「二年参り」といいます)。

伝統的な家屋の多くには神道の神様をお祀りする神棚と、仏様やご先祖様を仏教式にお祀りするお仏壇の両方が設置されています。

更には日本では、神社に仏教の神様が祀られることがていたり、仏教の神様が神道の神様もかねていたります。

▶GOLDFISH TOUR:沼垂「寺町(てらまち)」は日本仏教の見本市!色んな宗派が揃っています。<COMING SOON>

日本人は、生きている間は儒教(じゅきょう)の影響も大きいといえるでしょう。

会社の社訓などは儒教に基づいていることが多いです。学校の教育も、先生をうやまう文化などは、儒教の影響が大きいといえるでしょう。「道徳」という学校の授業は、「道」や「徳」を説く儒教の教えに基づいているものといえます。

また、道教の仙人のような生き方に憧れる日本人もいるようです。 「山奥にこもって、霞(かすみ)を食べて生きるような…」 「太公望(たいこうぼう)みたいに一日釣りをして過ごしたい…」などですね。

そして現代の日本は古来から続く神道に加え、仏教や儒教など世界中の様々な宗教を取り入れて、しかも神仏習合などによりそれらを和しながら、幾度もの激しいせめぎ合いを経験しながらも今は、神社とお寺が同じ地域にいくつも存在する、人々の心や生活に自然に溶け込んだそれらの智慧が穏やかに共存する国となっています。

七福神は世界の神様の見本市?皆んな並んで、ニコニコ笑っています。

これは先述のとおり神道と仏教が習合したからであり、一方が一方を破壊しつくすということがなく共存しているからでしょうが、一神教の国々からすると信じられないことなのかもしれません。

実際はキリスト教の「ゴッド」、イスラム教の「アッラー」、ユダヤ教の「ヤハヴェ」は元々同じ神様(この世界を造りたもうた創造神)で、これらは皆いわば兄弟宗教なのですよね。

ちなみにこの創造神は、仏教では「大日如来」、神道では「天御中主命(アメノミナカヌシノミコト)」と呼ばれます。

またインドのヒンドゥー教では「ブラフマー」という創造神がいますが、彼が目覚めてから眠るまでの時間がこの宇宙の寿命と同じという非常に壮大な神様だそうです。 死後の世界を扱うのが宗教であるならば、現象はひとつです。 その山をどこから登るか、どこまでどのようにして登っているか、の違いだけなのでしょう。

なお日本の七福神では、インドと中国と日本の神様がみんな仲良く並んでニコニコと笑っています。 「七福神」は、世界の神様の見本市のような存在。中国の、インドの、そして日本の神々が、皆んな仲良くにこにこと並んで笑っています。

これは一神教の国々からすると信じられないことかもしれませんが、先述のとおり神道と仏教が習合するなど、一方が完全に敵として排除し破壊しつくすことなく共存する、様々なものが調和している日本ならではの現象です。

▶ESSAY金魚亭日本史研究会編:最近恵比須様を見ると、「おいたわしや…」と涙がでそうになる理由とは

▶ESSAY: キリスト教の神様と日本の神様の違いについて

最近世界の人々が驚くという、日本人のいわゆる「民度の高さ」は、様々な宗教が精神や日常の生活に溶け込んでいるから?

日本はいつの時代も様々な地域の文化を積極的に受け入れ、研ぎ澄まして洗練させ、「和して」和風の文化にして来ました。

日本人の中には自分を無宗教だと思う方も多いようです、しかし、実際は無意識に生活の中で様々な習慣や年中行事、ものの考え方を通して自然に多くの宗教の影響を受けているのです。

なお、キリスト教の方々からすると宗教を持たない人々が何を善悪の基準にするかわからないからと、不安に思うことがあるようです。

しかし日本の場合は特に信心深い人々ではなくとも一般的に「悪いことをすると地獄に行くよ」「嘘をつくと閻魔(えんま)さまに舌を抜かれるよ」と子どもに言い聞かせたりすることがあります。

また儒教的な「天」という考え方がより庶民的になった「お天道(てんとう)さまが見ているよ」というような言い方もあります。暦や茶道などの文化・生活の中に、陰陽五経や節句、二十四節季などの春秋時代の秦の時代の高度な思想が取り入れられていたりもします。

あるいは神仏ではなく、身近に関わる人間たちで構成する世界である「世間(せけん)」がお互いの行動の規制や、監視役になっていたりもします。

このように世界各地の様々な宗教や思想の影響を受けながら、日本人の性質が形作られていったのでしょう。

日本はいつの時代も様々な地域の文化を積極的に受け入れ、研ぎ澄まして洗練させ、「和して」和風の文化にして来ました。

これまでご紹介してきた様々な国や地域の文化に加え、明治時代の文明開花では、「和魂洋才」と言って多くのエリート達がヨーロッパに渡り政治、経済、文化など多岐にわたる分野で知識を取り入れ、最先端の国造りに活かしました。

第二次大戦後は、敗戦によりアメリカ文化の影響を多く受けました。

そして今度は日本が、世界へ向けてそれら様々な地域の人類の智慧を楽しく発信していく時なのだと思います。

最後に世界中が驚いたという、東日本大震災後に日本の人々がお互いに助け合う様子をリポートする動画をご紹介致します。

東日本大震災のような非常事態においても人々がパニックにならず秩序を持ってねぎらい合う様子は、世界でも稀有なものだったようです。

こういったお互いに助け合う姿勢は、古来から人々の中に伝わってきた智慧やDNAによるものではないでしょうか。

今度は日本が、世界へ向けてそれら様々な地域の人類の智慧を楽しく発信していく時なのだと思います。

Leave a Reply