例えばサッカーなら「1チーム11人で行う」「手を使わずボールをゴールに入れる」等、

知らないと楽しめない基本のルールがありますよね。

それと同じで、お茶会にも覚えておくことでうんと面白く

楽しめるようになる決まりごとが存在するのじゃ。

一度この記事を読めば、旅先や催し物などで行われている

お茶会に気軽に参加できるようになるぞい♪

おすすめ記事!「 はじめてのお茶会講座🔰」これだけ読めば色んなお茶会に楽しく参加できるようになる、基本のルール集です♪これらを知れば、お茶会が30倍楽しくなります!!

もくじだよ♪ CHAPTER1.まずは、お客様の中で席入りの順番を決めます。お正客(メインゲスト)は、皆を代表して亭主(ホスト) と会話する超重要な役割です。

CHAPTER2.お茶室に至るお庭には、仕掛けがいっぱい!「露地(ろじ)」や「茶庭(ちゃにわ)」と呼ばれる、お茶室に続くお庭への入り方をご紹介致します。

CHAPTER3.いよいよお茶会がスタート!

まずはお床拝見から。そこに掛けられたお軸が、今日のお茶会のテーマです。 お道具なども全てそれに合わせて選ばれているのです。 CHAPTER4.お菓子とお抹茶の頂き方。あの、謎の!?「お抹茶茶碗の廻し方」についてもご紹介!

CHAPTER1.まずは、お客様の中で役割と席入りの順番を決めます。

お茶会ではそれぞれのお客様に役割があり、お茶席に入る順番も決められているのです!

<お客様の役割と名称について>

①お正客様【おしょうきゃくさま】/主客様【しゅきゃくさま】とも

一番最初にお茶室に入るお客さま。皆を代表して亭主(ホスト)と挨拶や会話をする。

一番メインのお茶碗でお抹茶が出される。お茶に詳しい方、亭主と親しい方がなることが多い。

②次客様【じきゃくさま】

二番目にお茶室に入るお客様。

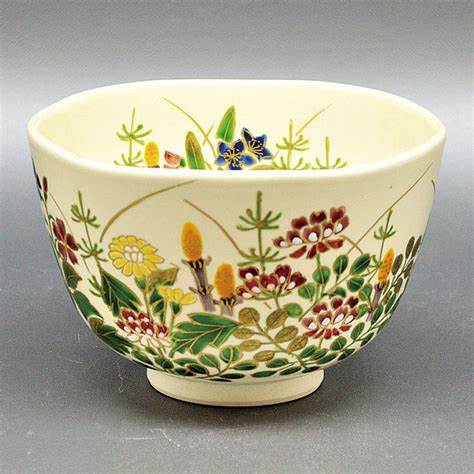

二番目に良いお茶碗(季節のものなど、テーマがあるもの)でお抹茶が出される。

③三客【さんきゃくさま】

三番目にお茶室に入るお客様。

④四客【よんきゃくさま】

四番目にお茶室に入るお客様。

⑤末客【まっきゃく】/お詰め【おつめ】とも。

最後にお茶室に入るお客様。

入り口の戸を閉めたり、お盆をお返ししたり役割があるので、慣れている方におなり頂きます。

さらに、詳しく見ていきましょう♪

①お正客様は、いわばメインゲストです。

一番最初に茶室に入り、皆を代表して亭主(ホスト)と会話をするなど、超重要な役割があります。そう、茶室では基本的に正客だけが亭主と会話をするのです!

他のお客さま方は、基本的に正式なお茶会中は、会話は致しません(これは、

お正客様にはこれらの重要な役割があるので、予めメンバーが決まっている場合は招かれた方ですが、不特定多数が集まるお茶会ではお茶に慣れている方や先生、その場で一番年長の方などにお願いすることが多いです。

お茶碗も、お正客様にはそのお茶会の一番良いお茶碗、メインとなる「主茶碗(おもちゃわん)」でお抹茶が出されます。

②次客(じきゃく)さまは、二番目にお茶室に入るゲストです。

二番目にお茶室に入る次客さまには「替(か)えの茶碗」という、二番目に良い?お茶碗(例えば

<※ここでちょっぴり注意!>

次客様になった人は、覚えておいた方がいいこと。

次客さまにはお正客様と同じく、目の前でお点前で点てたお抹茶が出されます。

三客以下の方々は水屋と呼ばれる台所のような場所で「陰点て(かげだて)」で次々に出されるので、

次客様のお抹茶がそれらより後になることが多いです。

「あれ?私、飛ばされた??」と、慌てないようにしましょう。

実際に、あるあるな話です(^0^;

③三客さま:三番目にお茶室に入ります。

④四客さま:四番目にお茶室に入ります。

正客様と次客様以外のお客様には、「数茶碗(かずぢゃわん)」という同じ種類のお茶碗で出されます。

慣れない方は、この三~四客あたりにお入りになるのがおススメです。

前の方のやられているのを見れるので☆

⑤末客(まっきゃく/おつめ):最後にお茶室に入ります。

こちらも、

不特定多数の方が集まるお茶会では、お正客様を決めるために「どうぞお先に」「いえいえ、そちらこそ!」みたいな小1時間のやりとりが行われることが、あるあるです(笑)

金魚亭の「はじめてのお茶会講座」では、お正客さまをじゃんけんで決めることもよくあります(笑)

2.お茶室に至るお庭には、仕掛けがいっぱい!「露地(ろじ)(茶庭)」と呼ばれるお茶室に続く

お庭の入り方をご紹介致します。

此岸(しがん)から彼岸(ひがん)へ。ストレスフルなこの世界から、完璧な世界への旅ー。

お茶会では、私達が住んでいるこの迷いやストレスの多い世界が「此岸(しがん)」。お茶室の中は、完成された世界=「彼岸(ひがん)」(英語で言うと、NIRVANA=ニルヴァーナなど)であると言われることがあります。

私達の住むこのストレスフルな此岸から、

お茶室の庭、露地(路地)には、様々な工夫が凝らされているのです。

〇飛び石〇物見石

〇石灯籠〇防人石〇蹲い(つくばい) 〇塵穴(ちりあな)

〇刀掛け〇にじり口など

またお茶室までの道のりは、例えそれが大都会の街中にあろうとも、

〇飛び石【TOBI-ISHI】

まず、必ず「飛び石」の上を歩きましょう。点々とリズミカルに配置されている石たちです。

これは行く道を示してくれていると同時に、庭の景色にもなっています。

また、敷き詰められた苔を痛めないよ

〇物見石【MONOMI-ISHI】

途中でひときわ大きな、

立ち止まって、

〇石灯籠【ISHI-DOUROU】

露路には、旅人の足元を優しく照らしてくれる、石灯籠(いしどうろう)もあります。

「立灯籠」や「雪見灯篭」などさまざまな意匠やデザインがあり、亭主の好みが現れる見所のひとつになっています

〇関守石【SEKIMORI-ISHI】/わらび石【WARABI-ISHI】

丸い石に、縄が十文字にかかったものがあったら関守石(せきもりいし)・わらび石です。

無言で通行止めをしており、この石が置いてあったら、

〇塵穴【CHIRI-ANA】

お茶室の入り口の前には、塵穴(ちりあな)という穴があることがあります。ここには通常の塵だけでなく、心の塵も捨てて清浄な気持ちになってからお茶室に入ります。

〇刀掛け【KATANA-KAME】

茶室への入り口には、刀掛け(かたなかけ)がある場合があります。これは、

現代では、

〇躙口【NIJIRI-GUCHI】

お茶室への入り口は、身を屈めて膝をついて躙(にじ)

どんなに偉い方でも、

さらに、狭い入り口から入ることで中の空間の広がりを感じることができるとも言われます。

草履の始末について

躙口からお茶室に入った後は、

(※お茶室に入る時は、露路草履(ろじぞうり)又は雪駄(せった)

お詰(つ)めの役割

全員がお茶室に入ったら、「お詰(つ)め/末客(まっきゃく)」の方は、

これで、「全員、お茶室に入りましたよ」と、無言で

3.全員の席入りが終わりました!いよいよお茶会のスタートです。

まずは、お床(とこ)拝見から。そこに掛けられたお軸の内容が、

今日のお茶会のテーマとなっているのです。

<お茶会の主な流れ>

①お床拝見 茶室に入ったら、まずは順番に床の間を拝見します。

(お炭拝見 季節によっては、炉の中のお炭が燃えている様子も拝見します。)

②はじまりのご挨拶 亭主と正客が、はじまりの挨拶を交わします。

③お点前 目の前でお茶を点ててくれます。

④お菓子 先にお菓子を頂きます。その間に亭主と正客が、お飾り付けについて等の会話を交わします。

⑤お抹茶 次にお抹茶を頂きます。

⑥おしまいのご挨拶 亭主と正客が、おしまいの挨拶を交わします。

⑦お道具拝見 希望すると、お点前で使われたお道具を見せて頂けることがあります。

⑧退席

▶「お茶会」と「お茶事」の違いって?お茶事は、4時間に渡る一大交響曲!お茶会は、その一部をやっているだけなんだって。

➖➖➖➖➖

①お床拝見(おとこはいけん) お茶室に入ったら、まずは順番に床の間に向かって座ります。

床の間には、ふつう

床の間には、ふつう

⓵掛け軸(お軸)⓶お花 ⓷香合(こうごう)

の3つが飾られていますので、この順番で見ていきます。

(※白扇(はくせん・白い扇子)を持っていたら、目の前に水平に置いて拝見しましょう。見る物が移るたびに、白扇の位置を少しずつずらします。

白扇は、自分と対象物の間に境界線を作ると言われます。)

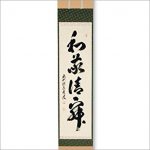

❶お軸【O-JIKU】/掛け軸【KAKE-JIKU】 今日のお茶会のテーマです。

一番初めに、掛け軸(お軸)を拝見します。ここには、今日のお茶会の主題、テーマが描かれています。

そしてこれは、お茶会では多くの場合は「禅語(仏教の禅の言葉)」です。

特に、大徳寺の僧によって書かれたものとされています(お気軽なお茶会やテーマによっては和歌や漢詩、日本画や水墨画などが飾られることもあるでしょう)。

いずれにしても全てのお茶会のお道具は、この「今日のテーマ」

亭主がそれらに込めた趣向を探し出すのも、

▶お茶でよく用いられる禅語のお話

・「一期一会(いちごいちえ)」/今日この日に同じ状況で会えるのは、 生涯ただ一度のことであるから、大切に味わいましょう。

・「日々是好日(ひびこれこうじつ)」/どんな日(雨でも晴れでも曇っても、嬉しい日も悩める日も、 どれも良い日である。

・「喫茶去(きっさこ)」/お気軽に、どんな方でもどんな状況でも、何も気にすることはなく「 まずはお茶を一服どうぞ」というような意味。

・「◯(円相)」/宇宙のような、完璧な調和した世界が円の形で表されている。

などが、お茶会で掛かる禅語としては有名です。お茶会に出かけたら、きっとどこかで出会うことがあるのではないでしょうか。

▶茶道と禅宗の関係について

❷お花【HANA】 茶室の中で唯一の生命。

お花は、お茶室の中で唯一の生命であり、大変季節感を感じられる

お茶会では、その季節の山野草などの茶花(香りが少なく、

「

花器の素材や敷板も、花との取り合わせや季節感が考えられていま

❸香合(こうごう) 中にお香が入っています。

お香を入れる、小さな手の平に乗るサイズの入れ物です。

お香を入れる、小さな手の平に乗るサイズの入れ物です。

趣向を凝らした様々な意匠が楽しく、可愛らしいです。

お香が入るので、

※冬ならば、「お釜拝見」といって、

※大人数が一同に集まる「大寄せのお茶会」では、

全員の拝見が終わったら、

金魚のたまちゃん 「ふう~、疲れたからちょっと休憩…💨」

まじめぐ 「お茶会は、これから始まるんですけど・・・。」

●はじまりのご挨拶

全員が席に着いたら、亭主(お茶席のホスト役のようなもの)がお茶席に登場します。

まずは正客と亭主が挨拶を交わします。

・亭主「本日は、お越し頂きましてありがとうございます。

・正客「本日はお招き頂きましてありがとうございます、一同喜んで参上致しました…うんぬん」

お互いに正面に白扇を置いて、挨拶を交わします。その間、次客以降は無言です。

※お茶会によっては亭主の意向で、もっとカジュアルだったり、

最後に、亭主が次客以降の方々にもお辞儀をしたら、

お点前(てまえ) 400年近く変わらない手順で、この上なく丁寧にお抹茶が点てられます。

お抹茶を点てる方が、茶道口から登場します(

水屋(お茶席の台所のような場所)からお道具を持ち出して、お点前が始まります。

お抹茶茶碗やお茶筅(ちゃせん=お抹茶を泡立てるための、

お抹茶茶碗にお水を入れたら、

途中で柄杓(ひしゃく)を蓋置き(竹製や陶器製があります)

錦鯉じいさん 先ほどの躙り口の戸を閉める音といい、お茶会では無言で送る合図が色々あるんじゃ。

4.お菓子とお抹茶の頂き方について。あの、謎の!?お抹茶茶碗の廻し方についてもご紹介!

お茶会の大きな楽しみといえば、もちろん和菓子とお抹茶ですね♪

お茶会の大きな楽しみといえば、もちろん和菓子とお抹茶ですね♪

お茶会の色々が分からなくても、

●お菓子の種類

お茶会では、ふつう以下のようなお菓子が出されます。

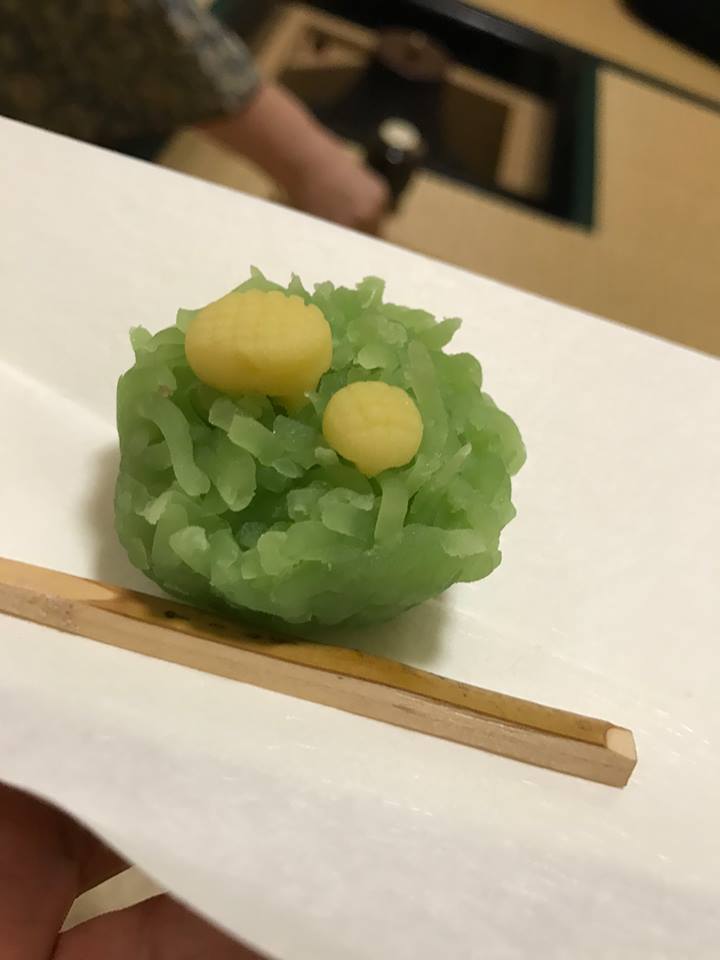

〇主菓子(おもがし)/和生菓子

和生菓子は、季節の花鳥風月や詩歌の世界を写し取ったかのようなとても美しいお菓子です。

白あんにごく少量のぎゅうひ(白玉粉と水を混ぜたもの)を何度も繰り返しよく混ぜ合わせ練ることで生まれる、 独特の滑らかで、重厚感がありながら繊細な食感がとても芸術的です。

山芋を加えて、さらに上品な風味を増す場合もあります。

◀Tik Tok 「和菓子は、花鳥風月や季節の美しい風景をまるで俳句のようの切り取った、芸術的でヘルシーなお菓子です」

<和生菓子の頂き方>

黒文字は、洗って何度も使うことができます。

このように一口のサイズに和生菓子を切って頂くのに使います。

折った懐紙(折り方は流派による。ここでは石州流のやり方です)にお菓子を乗せて、黒文字(くろもじ=黒文字という植物を削った菓子用の楊枝。)でケーキを切るような要領で、一口大に切って頂きます。

黒文字は、洗って何度も使うことができます。食べ終わったら懐紙に包んで懐や懐紙入れに入れ、持ち帰りましょう。

▶お茶会に持っていく物って?

〇お干菓子・半生菓子の場合

・お干菓子は、和三盆(わさんぼん)という、最高級の砂糖を木型に入れて固めたお菓子です。お口に入れるとほろりと溶けるなめらかな食感や、とても可愛らしい形や色合いで楽しませてくれます。

・半生菓子は、和三盆に米粉を混ぜて作られる、少し水気と柔らかみのあるお菓子です。こちらも一口サイズで、可愛らしいものが多くあります。

これらは手でひとつずつつまんで、そのままお口に運んで頂きます。

他にも、お饅頭や羊羹(ようかん)といったお馴染みのお菓子も登場します。羊羹は先ほどの和生同様、黒文字で食べやすい大きさに切って。お饅頭は懐紙ごと口元に運んで、口元を隠しながら頂くとよいでしょう。手でちぎって頂いてもOKです。

ESSSAY:お茶会では、お抹茶よりも先にお菓子が出されます。 和菓子は"甘すぎるくらい甘い"という イメージがあるかもしれませんが…。 お口の中が「甘〜〜〜~い」となったところで、ほろ苦いお抹茶をひとくち頂くと、 お口の中の甘さがすうーーーっと消えて、 大変爽やかな美味しさが味わえるのです。 私も実は昔、あんこが苦手でしたが お抹茶に目覚めてからは大好きになりました♪今では、引き出物やお供え物の生菓子やお干菓子も ご馳走に見えてしまって、 喜んでいそいそとお抹茶を点てています(笑) ◀TIKTOK 「お抹茶と和菓子をより美味しく頂くコツについて♪」

亭主と正客の会話

お菓子を頂きながら、お正客は亭主にお床のお飾り付けやお茶、お菓子などに関する質問をします

(もし知っていることがあっても、皆を代表してお聞きするのがいいと言われています)。

「お花は…」「香合は…」

「お菓子は…」「お茶銘は…」 など。

ではいよいよあの、謎の(?)お茶碗の廻し方について紹介じゃ!

お抹茶の点て方

お菓子を食べ終わると、いよいよお抹茶が運ばれて来ます。お正客さまのお抹茶は、目の前でお点前(てまえ)で点てられているものです。

▶お抹茶を茶杓(ちゃしゃく=お抹茶をすくうための、

お湯を入れて、茶筅を何度か振りながらお抹茶を点てます。

石州流では、最後にお茶碗の中で茶筅の先で「天・地・人」と描きます。武家茶道っぽくてかっこいいですよね。海外の方には、「サムライ・ウエイ」とお伝えしています(笑)

お抹茶を点て終わると、伴同(はんどう)さんが出てきて、主客まで運んで来てくれます。

●お抹茶の頂き方

お抹茶を運んで来て下さった方と、お辞儀を交わします。

※お辞儀の仕方は、流派によって異なりますので「

石州流の場合の座り方とお辞儀の仕方

石州流では膝をこぶし一つ分位開いて座り、両手は軽く握って腿の

裏千家では、指先を揃えて、両手の指の先を向かい合わせに合わせ

隣の方に対して「お先に頂戴致します」と言ってから頂きます。

お茶碗をちょっと額の上の方に上げて「戴いて」から、

お抹茶を正面から頂くのを避けるために、

まずは一口飲んだら、「けっこうでございます」

後は、何口でもご自分のペースで頂きますが、一番最後は「ずっ」

※お茶碗を上から見たときに、頭の中で四角形を描いて「

※石州流では武家茶道なのでお抹茶は正面から頂いて、

三客、四客らには裏で陰点て(かげだて)されたものが、

正客の分に続いて、次客のお抹茶は目の前でお点前で点てられます

おしまいのお点前をしていきます。

お茶碗の湯を建水へ捨てる頃に、正客は「

お下げしてきた主客様のお茶碗にお湯を注いですすぎ、

ESSAY:ここで、お茶会で永遠を感じるかもしれない方法をご紹介致します。

お釜に、柄杓で冷たいお水をひとつ入れます。

すると、今までずっとお釜で熱いお湯が沸いている間は鳴り続けていた「松 風(しょうふう)の音」=(松林を風が渡るような音)がふと鳴り 止みます。

仏教では、永遠の静寂や涅槃の境地を感じる方法としてずっと鳴り続けていたベルをぴたっと止めると、静寂を感じられるという方法 があるのだそうです。

それと同じような経験を、お茶会の中でできるのです。

私も、お茶会の中で大好きな瞬間です。

お湯が沸いている時に「松風の音」がさわさわとよく鳴っているお茶会の日は、 特にとても楽しみです。

おしまいのお点前の水指(みずさし=

お道具を一同で正客から順番に「お先に」

※お道具拝見は省略されることもあります。

●おしまいのご挨拶

お茶会は、そろそろ終わりに近づいています。

亭主「本日はありがとうございました。うんぬん、

主客「大変ありがとうございました、うんぬん…」

など、正客と亭主が、おしまいの挨拶を交わします。

お辞儀を全員で交わします。

各々で、再びお道具やお床を拝見して終わります。

おわりに・・・。

大体どこのお茶会でも共通すると思われる、初心者向けのどの本にも書いてあるような、ごく一般的なお茶会の流れをまとめてご紹介させて頂きましたがいかがだったでしょうか?

私はお茶の先生でも名人でも全くありませんが、はじめての方向けにちょっとだけお先に経験させて頂いた者としてその魅力をどうしてもお伝え致したくー。

流派によって違う部分もかなりあると思いますが、皆さんの「習いの通りに」なさって下さい。

色んなお茶会があると思いますので、そのお茶会の先生のお教えなさる通りになさって下さいね。

この記事を読まれて、お茶会に参加しようとてみたいと思って頂けたらとても嬉しいです。是非、お近くや旅先で行われているお茶会に、お気軽に参加なさってみて下さいね!

これまでの金魚亭『はじめてのお茶会🔰』イベントについて

2007年 金魚亭はじめてのお茶会講座in天寿園

2008年 金魚亭はじめてのお茶会講座in燕喜館

2009年 忙しい!男性のためのお茶会in天寿園

2017年 はじめてのお茶会講座in国際交流イベント

2019年 金魚亭出張お茶会デモンストレーションin古町 ほか

2019年11月に、豪華客船ダイヤモンドプリンセス号で

新潟市の古町においでになった海外からのお客様方に、

お茶会でモンストレーションにご参加頂きました。

代表としてイギリスのお客様方にモデルとして

お正客さま、次客さま、末客さまなどにおなり頂き、

実際に出張教材用の露地からお茶室にお入り頂いて

お菓子とお抹茶をお召し上がり頂きました♪

●今後の金魚亭イベント情報については、Lit Link から各種SNS等をご覧ください♪

Leave a Reply