①インドの方から約四千年前に平和な地を求めて日本にやって来た「ドラヴィタ族」が、出雲の女性と交わって作った「越の国」とは。

<2>①インドから約四千年前に平和な地を求めて日本にやって来た「ドラヴィタ族」が、出雲の女性と交わって作った「越の国」とは。

皆さんこんにちは、金魚亭古代史研究所です!

今回のお話は、現在の北陸地方に大昔あったとされる大国・「高志国(こしこく)/越の国(こしのくに)とも)」についてです。

前提として、まずは「越の国」について。いつの時代の、どこにあった国!?

現在の石川県(「越」前)、富山県(「越」中)、新潟県(「越」後)あたります。

大和の国に近い方から越「前」、越「中」、越「後」となりいずれも、旧国名に『越の国』の名残がしっかり残っていますね。

古事記の神話に大々的に登場する「大和国」や「出雲国」に比べるとあまり知られていないかもしれませんが、あの有名な「ヤマタノオロチ」の出身国が「越の国」である、と書かれていると言ったら”ああ”、と思われるかもしれません。

ヤマタノオロチ(八岐大蛇)は、古事記では八つの頭と尾を持った恐ろしい巨大な蛇の怪物として登場します。

出雲の国にやって来ては毎年一人ずつ女性を差し出さねばならない、今年は自分の番だとクシナダ姫が泣いているのを見たスサノオノミコトという神様が、強力なお酒を飲ませて酔っぱらったところを退治するというお話です。

しかし初回からお伝えしているように、金魚亭古代史研究所では「神話は歴史であり神様は実際の人物」であるという立場をとっています。ご存じの通り、歴史は勝者によって描かれるものなので、負けた方の側の人々は、鬼や妖怪、恐ろしい怪物として登場させられることが多いです。

八岐大蛇も、実際は怪物ではなく高志の国に住んでいた人々、同じ「人間」だったと考えています。

高志の国に住んでいたのは、どんな人々?女性を生贄に差し出させていたって、本当!?一体何のため?

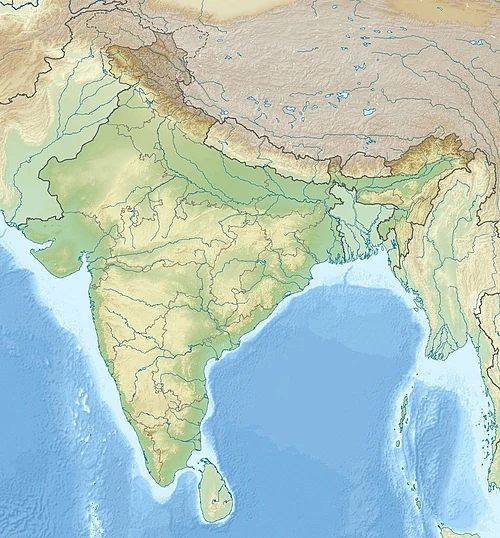

結論から申し上げますと、高志の国の人々というのは今から約四千年前頃にインドから、平和な地を求めて日本にやってきた「ドラヴィタ族」の方々だと思われています。

彼らはインダス文明の担い手であり、争いを嫌い、元々住んでいた土地にアーリア人が進出して来ると知り平和を求めて日本を目指したようなのです。

※元々インドの一部で現在はバングラデシュという国になっているあたりに、比較的最近の1967年に「ドーラヴィーラー遺跡」という遺跡が見つかりました。 これは、破壊の後が全くなくほぼ完全な状態で残っているそうです。アーリア人との争いになる前に移動したからでしょう。四方に貴重な雨水を貯める貯水池を持ち、建造物は石灰岩(表面の模様がピンク色)をレンガのように切り出し作られたため、町全体がピンク色に見えたかもしれないそう。ビーズの原料となる紅玉髄(べにぎょくずい・カーネリアン)と呼ばれる赤や橙の石で交易をしていたそうです。 名前や年代、状況からもドラヴィタ族との関連があると推測されます。

※インドから日本への移動の際は、世界中を航海して廻っていたため日本の存在を知っていた海洋民族(オオワタツミという海の神様が表す)が道案内をしたようです。これについても、また改めて述べていきたいと思います。

※関連記事▶「和を以て尊しとなす、日本の文化とは!?」

毎年一人ずつ出雲の姫を差し出させていた、というのは過酷な長旅にはあまり女性を連れてこれなかったというのもあると思います。

また、婚姻によって良好な関係を築いて異なる国同士が仲良く共存する、というやり方は世界のどの地域でも良く見られる風習です。

高志の国の一部であった現在の新潟県に実在する、大蛇にお嫁入りをする姫のお祭りとは。

私が新潟県出身なので、地元の話題が多くなりますが実体験に基づくお話ということでお許し頂ければと思いますが。^^;

新潟県には、関川村の「大したもんじゃ祭り」というギネスブックにも掲載された藁で作った82メートルの大蛇が練り歩くなど、大蛇に関するお祭りや伝説が多いです。

そのひとつが私もご縁を頂いて三年に渡り司会をさせて頂いた、「しただふるさと祭り~雨生の大蛇祭~」です。こちらも、笠堀姫というお姫様が木と茅製の大蛇に乗って輿入れをするというお祭りで、夕暮れ時の様子は大変幻想的です。

実際の八岐大蛇は恐ろしい怪物ではなく、インドから来た心優しく平和を求める人間だった!?

日本ではよく「九頭龍(くずりゅう)」「八大竜王」などと言われますが、日本には八つの(あるいは八は無数の、という意味なので細かく分ければ数多くの)部族の龍族が住んでいたのでしょう。

八岐大蛇は鬼や妖怪などと同様、後からやって来た(戻って来た)スサノオノミコトや天照大神を主祭神とする天孫族に滅ぼされ、吸収され、あるいは和した、日本に住んでいた方々だったのだと思います。

恐ろしい怪物である八岐大蛇が姫たちを食べていた、というのは古事記を書いた側が越の国を滅ぼした側だったからでしょう。

お酒を飲ませて友好的な態度を見せ、油断したところで寝首をかくという手法は他にもヤマトタケルノミコトや酒呑童子などの鬼退治(実際は先住民の征服)に見られる手法です。縄文人やドラヴィタ人は他からやって来た人々に一緒に飲もうともてなす、心優しい方々だったのではないでしょうか。

今、ドラヴヴィタ人の血をひくとされる日本在住のスリランカの人々を見ていると、とても優しくて穏やかです。

日本の神様にインド出身が多い理由も、このあたりにあるようですね。

▶「七福神」は世界の神様の見本市!?皆仲良く、にこにこと笑っています。

次回は、そんなドラヴィタ人と出雲人のハーフである、高志の国の女王「沼奈川姫」についてのお話です。

▶続く<2>-②現在の北陸地方にあった古代の大国「越の国」の女王、「沼奈川姫」のビジュアルを大予想!今でいうと、タレントのローラさん!?

.png)