『桃の節句』のご紹介!子供の頃だけじゃもったいない♡お雛様のお人形のそれぞれの役割、簡単な折り紙「流し雛」の作り方、ちょっと大人の秋の雛祭り『後(のち)の雛』のお話、旧暦の桃の節句はいつ?など。

〈目次〉

1. 桃の節句とは?まずは基本情報からおさえよう! 2. お雛様の人形には、それぞれの役割がある!お雛様を見かけたら、是非チェックしてみて下さい♪ 3.お雛様を一ヶ月以上長く楽しむ方法、「旧暦」とは?今年は何月何日? 5.お雛様を飾るのは、春だけじゃない!?秋に楽しむ『後(のち)の雛』とは。 6.お雛様のルーツ『流し雛』を、折り紙で動画を見ながら簡単に作ってみよう!

1 「桃の節句」とは?まずは基本情報からおさえよう。

毎年、三月三日は「桃の節句」「雛祭り」です。

女の子の健やかな成長や幸せを祈るお祭りです。

小さな女の子がいる家庭ではお雛様のお人形を飾り、

甘酒や雛あられ、菱餅などの雛菓子を食べます。

お料理はちらし寿司や、はまぐりのお吸い物を頂きます。

最初は紙の人型に穢れを移して、川や海に流す行事でした。

それが、やがて春秋戦国時代の今の中国から「上巳(じょうし)の節句」という

風習が入り、混合して今の形になっていきました。

今のような豪華な七段飾りなどのお雛様が飾られるようになったのは、

江戸時代の享保の頃からと言われています。

室町時代に定められた「五節句」のうちのひとつです。→「五節句」とは?

2 お雛様のお飾りは、実は「皇族のお嫁入り」の様子を表しているのです!

お雛様を眺めるのが何倍も楽しくなる豆知識をご紹介致します。

~はじめに~ 今日は、おめでたい皇族のご結婚のお祝いの日。 高貴な貴族の方々が、老いも若きも総出でお祝いの宴会をされていますよ。 豪華なお嫁入道具も、ずらりと並んでいます。 主役のお二人は、牛車や御輿でご登場。 よく見ると、平民出身の皆さんの姿もありますよ。 それでは、ひとつひとつ順番に見ていきましょう♪

お雛様豆知識①

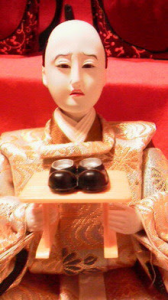

実はお雛様の豪華な七段飾りや八段飾りは皇族の方々のご成婚、

いわば「結婚式」の様子を表してると言われます。

男雛は「皇太子(プリンス)」、

女雛は「皇太子妃(プリンセス)」!

現代に例えると、直近では即位されて令和天皇になられた徳宮(のりのみや)さまと、

雅子様のご成婚式なのです。

それまでは、皇太子(いわば王子様)であった徳宮さまと、皇太子妃(いわばお姫様)で

あった雅子さまが、1993年にご成婚なされたときの様子を覚えていらっしゃる方も多いことでしょう。

そう、お内裏様とお雛様※のお二人は、結婚式の主役である皇太子(プリンス)と皇太子妃(プリンセス)なのです。

外国のお客様にお雛さまを紹介する時は、男雛女雛それぞれのお人形を示しながら “He is a prince,she is a princess. Like princess Masako”,などと 言うといいのではないでしょうか。

平成天皇と美智子さまのご成婚も本当に素敵でした。

この場合は、お雛さまは美智子さまですね。

❷優秀なお付きの女性の三人官女、特に真ん中は “キャリア・ウーマン”!?

お内裏様とお雛様の下の段には、通常三人官女がいると思います。 彼女たちは、お雛様の身の回りのお世話をする女官たちの中でも特に優秀な女性三人です。

彼女たちの今日のお役目は、お客様に甘酒を注ぐことです。それをふまえて、それぞれ手に持っているお道具を順に見ていきましょう。

●まずは向かって左側の女官ですが、甘酒の入ったボトル、お銚子(ちょうし)を持っています。

●それから、向かって右側の女官。彼女が持っているのは、長い柄の付いた長柄杓です。 柄が長いのは、お相手が高貴な方々のため、遠くからでも注げるようにするためだそうです。

ちなみにこの右側のポジションは「口開き(くちあき)」と呼ばれていて、よく見ると確かにお口が半開きになっていることが多いです。この今でいうグラビアアイドルのような、ちょっとモテる感じの(笑)右側官女の表情にも、ご注目ください。つい「惚れてまう~♡」かもしれない、可愛い子なことが多いですよ(笑)。

●そして特にご注目頂きたいのが、真ん中に座っている盃(さかずき)を持った女官です。 彼女の特徴は、一人だけ「眉毛がない」こと。そして、お歯黒を塗っていることが多いです。

彼女は最年長者で、結婚している、或いは一生結婚せずに皇室にその生涯を捧げるため(両方の説があります)、既婚者の証であるこのようなメイクをしているのだそうです。

❸ 五人囃子は、実は男の子供たち。それも、貴族の息子たちです。

今にも、おめでたい雅楽が聴こえてきそうな「五人囃子(ごにんばやし)」のお人形たち。 実は彼らが貴族の息子たちで、この日のために一生懸命練習してきた雅楽の成果を披露しています。 それぞれの楽器の編成は、一般的に向かって左側から順に、

●大太鼓(おおだいこ) ●大鼓(おおつづみ) ●小鼓(こつづみ) ●笛(ふえ) ●謡(うたい)です。

また、ごくまれにですが「七人囃子(しちにんばやし)」がセットになっていることもあります。

その場合の編成は、

●火焔太鼓(かえんだいこ)●琴(こと)●鼓(つづみ)●龍笛(りゅうてき)または篳篥(しちりき)●琵琶(びわ)●笙(しょう)●謡(うたい)

ということが多いようです。

お雛様を飾るとき、それぞれの子に合った楽器を持たせるのはちょっと大変ですが、楽しみのひとつでもありますよね。

ひとりひとり手の形が楽器に合うようになっていたりするので、説明書なども見ながらちゃんと組み合わせてあげましょう。

大きな楽器、大太鼓などの担当の子は口を真一文字にきゅっと結んで強めのお顔をしていたり、謡の子は笑顔だったり。それぞれになんとなく納得がいく工夫があって、作り手の方の工夫や愛情が感じられたりします。

ちなみに、謡(うたい)の子はシンガーだから楽器がいらないかな?と思いきゃ、扇子を持っています。

私は忘れがちですが、気を付けるようにしてあげましょう(笑)。

➍ 「随臣(ずいしん)」は、政治家のツートップ。

長く白いお髭が特徴的な「左大臣」は、政治家のトップ。今で言えば「総理大臣」です。そう、安倍晋三さんですね。

また、「右大臣」は若くりりしい政治家のナンバー・ツーで、若手のホープです。

今で言うと、小泉進次郎さん的な感じなんでしょうか・・・(笑)?

二人はまとめて「随臣(ずいしん)」と呼ばれ、この日は護衛、ボディーガードの役割をしています。

そのため腰には刀を差し、背には矢の束を担ぎ。左手には弓、片手にはすぐにつがえることが出来るように矢を持って、臨戦態勢です。

※もっとも、当時この立場の二人が実際に身辺警護にあたったということではなく、人形上の演出のようです。

❺今も、御所に実在!「左近(さこん)の桜」と、「左近(うこん)の橘(たちばな)」。

お雛さま飾りを一層華やかに彩っているのが、この2本の樹です。

どのセットでも本当に可愛らしく、文字通り華やかによく出来ていて、思わず見入ってしまいます。

宮中をモデルにしているお雛様のお飾りですから、御所の門に実際に桜と橘の樹が植えられているのを表しています。

➏桜と橘はOK、わかったよ。でも、桃の節句で肝心の「桃の花」はどこにあるの?

と思われた方、こちらをご覧下さい(笑)。

答えは、お内裏様※とお雛様の「間」です。

こちらに、花瓶に差され、ご丁寧に「のし」まで付いて、ちゃんと飾られています。

桃の花の節句である理由は、桃が邪気を払う力を持つ植物であると考えられていたことがあげられます。 日本神話の中で、イザナギは、黄泉の国からの追っ手を追い払うために、桃の実を投げ付けました。 また節分でも、最初のうちは豆ではなく桃の実を投げていたようです。

※筆者は、日本の古代史において桃の花は、大陸や半島からの渡来人に非常に関係が深いような気がしていますが、 それについてはまた後日にでも・・・。

❼お菓子チェックもおこたりなく♪ 菱餅タイプ、紅白丸餅タイプが多いようです。

おめでたい桃の節句の日に欠かせないのが、お菓子。

高坏(たかつき)という足の長いお供え物を置く器に乗せられているのは、菱餅や紅白の丸餅が多いようです。

元々は、紅白の丸餅を鏡餅のように重ねたものがお供えされていたのが、時代が下り三色(赤、白、緑)の菱餅になっていったと言われています。

赤は魔除け、白は清浄、緑は新しい生命力を表します。白い雪から芽吹く緑と、桃の花を表すとも言われます。

この三色を見ると、「お雛様らしいなあ」と思いますよね♪

今年はぜひ本物のお雛様のお菓子をお供えしてお飾りし、実際にお子さまらと白酒と一緒にお召し上がりになるのも、楽しいかと思います♪

ぜひ、金魚亭『桃の節句セット』をお試し下さい。

甘酒、お雛さまのお菓子、本物桃の花、折り紙の流し雛がセットになっています。

すぐにおうち桃の節句のパーティーがお楽しみ頂けます。また贈り物にも、おすすめですよ。

お子様のいらっしゃるおうちはもちろん、大人の女子会の手土産にも!

➑「宮仕えはつらいよ!?」表情豊かな「仕丁(しちょう)」は、人間味あふれる平民出身の三人組。

最後に人物としてご紹介するのは、「仕丁(しちょう)」の三人組です。

彼らは、皇族の結婚式のようすの中にあって唯一の平民出身です。

当時は、それぞれの郡から何名かが一定の期間、宮仕えの使役をしなければならない習慣がありました。

そのためか、彼らは他の貴族たちが皆、かすかな微笑みを浮かべたどちらかというとおすましなお顔であるのに対して、非常に表情が豊かです。

そしてここでも、どのお人形も三人それぞれの表情が決まっています。

●まずは、左端の「怒り上戸(いかりじょうご)」。傘を立てる台を持っていることが多いです。いつも、怒った顔をしています。

●そして、右端が「笑い上戸」。笑顔の年長者であることが多いです。日よけの傘を持っています。

●そして真ん中が、「泣き上戸」です。いまにも泣き出しそうな情けないお顔が印象的です。

そして、沓(くつ)を持っています。

「だ、大丈夫?もしかしてそのクツ、臭うの・・・?」などと、

心配になってしまうほどのお顔です(^^;

笑い上戸が年長者、怒り上戸が中年男性、泣き上戸が若い人であることが多いのも、何やら人生の機微を物語っているようで。

お雛様・・・深いです。

彼らの足下は素足または草鞋(わらじ)です。

また「箒(ほうき)」、「ちりとり」、「熊手」を持っているパターンもあります。

さらにマニアックですが、髪型についていうと、彼ら三人だけは月代(さかやき)を剃っています。兜をかぶるために、ムレないよう頭のてっぺんを剃る髪型ですね。

このようなお雛様になったのは江戸時代であると言いましたが、これは、江戸時代には武士だけでなく町民もこの髪型にしていたからですね。

最初は、「この三人だけおでこがやたらが広いな・・・?もしかして、使役の心労で・・・?」なんて思ったのですが(^^;(すみません笑)、実はそういうわけだったのですね。

一方で、皇族の皆さんは月代がなく、冠の下で髷(まげ)を結っています。

おうちのお雛様であれば、色々とめくってみたりするのも面白いですよね(笑)

➒時代考証と言えば、お道具類!大人もたまらない、最高の歴史の教材&究極のおままごと遊び♪

お雛様の原型は、もともと「ひいな遊び」と呼ばれる身分の高い人々の女の子たちが遊ぶおままごとのようなものでした。

その究極が、この江戸時代に完成された七段、あるいは八段飾りの形でしょう。

このような数々のお嫁入り道具が、非常に精巧にリアルにできあがっています。

主なお道具は、この写真では向かって左から

●衣装箪笥 ●衣装箱 ●鏡台 ●衣装袋 ●裁縫台 ●火鉢 ●茶道具です。

衣装箪笥はちゃんと引き出しが開いて物が入れられるし、鏡台の鏡にはお顔が映ります。

またこれは付いているものといないものがありますが、茶道具セットのひとつひとつの、細かい造りと言ったら!

日本の職人の細かさは噂通り、さすがです。

最近は住宅事情で小型化しているとはいえ、このようなお雛様セットを女の子がいる家庭のほぼ全てが持っているなんて、なんて

伝統文化を大切にする素晴らしい国なんでしょう、日本!

➓最後の段には、お内裏様とお雛様の乗り物「お輿」と「牛車」まで!

お輿(こし)はお内裏様、牛車(ぎっしゃ)はお雛様がお乗りになってご移動されます。

ああもう、どこまでセットになっているのでしょうかお雛様。これはもう、見かけたらぜひ観察して下さい!

本当に細かいところにまで、時代考証や製作者のこだわりがあらわれているし、それらが伝統としてきちんと受け継がれているのがお雛様の魅力ですね~。

お雛様を出すとき、片付けるときも色々観察してみるチャンスですので、是非。

※ただし、素手でお顔や手足など胡粉(ごふん…日本画の塗料にもなる白い貝の粉)の塗られた部分に触ると、手の油が付いて黄色や、茶色の「しみ」になってしまいます。できれば手袋をするか、お顔などには素手で決して触らないように注意が必要です(^^)

またそれぞれのお人形のお顔も、そのセットによって本当に個性豊かです。そして不思議なことに(?)必ずと言っていいほど、自然となのか無意識なのか、そのおうちの女の子にお顔や雰囲気が似ています。

これは、何組ものご家庭のお雛様を見せて頂いて、これまで全部が全部そうでした。比較写真を撮っていたら、掲載したいくらいです(笑)

やはり、お子様の雰囲気に似たものをお選びになる親心、祖父母心なのでしょうね。

最近は宅事情でなかなか大きな七段、八段飾りは難しいというお宅も多いかもしれませんが、この日本の伝統が身近に感じられる素晴らしい文化として、やはり毎年お飾り付けをされてはと如何でしょうか。

きっと感性豊かなお子様に成長されることでしょう♪

※本来は男雛と女雛を合わせて「お内裏様」ですが、お雛様の有名な歌「楽しいひな祭り」で、「お内裏さまとお雛様♪」と歌われたため、男雛→お内裏さま、女雛→お雛さまとされることが多くなっています)。

〇「お雛様を、リーズナブルに入手するには?」

金魚亭WEBSHOPのセカンドハンドお雛さまもご覧下さい。

もう3月3日は過ぎちゃった?でも大丈夫、もっと長い間お雛様を楽しむ為に「旧暦」まで方法をご紹介致します♪

2020年 3月26日

2021年 4月16日

〇秋の「重陽(ちょうよう)の節句」の菊のおまつりで、

お雛様をもう一度飾るのが静かな人気になってきているようですよ。

せっかくのお雛様飾り、お子様が子どもの頃だけ、年に一回だけ、ではもったいないですよね。

是非、『後(のち)の雛』と呼ばれるこちらの行事も、お楽しみになってみては如何でしょうか。

大人女性のインスタ映えも、必死です(笑)

3.お雛様のルーツ、『流し雛』とは?昔は、紙のお人形だったって本当!?

人型の紙に穢(けが)れを移して川に流す、まるで「陰陽師(おんみょうじ)」の世界。

お雛様が今のような豪華なお飾りになったのは、江戸時代頃と言われています。

一番最初の頃は、痛いところや具合の悪いところに紙で作った人型を当てて擦り、穢れを移して川や海に流す行事として行われていました。

それが上流階級の女の子たちのお人形遊び(ひいな遊び)と結びついて、今のようなお雛様に近付いていったといいます。

今も、全国各地で「流し雛」の風習が行われているところがあります。

折り紙で流し雛を作ってみよう♪

〈用意するもの〉 折り紙(女雛用、男雛用、藁舟用の3枚)

動画にて、ノリもハサミもいらない、簡単な作り方をご紹介致します。

『金魚亭CHANNEL』のチャンネル登録もぜひお願い致します。日本の伝統文化や、季節の行事などに関する、明日お子さんに教えたり、職場や学校で話題にできる話題をお届け致します!

※金魚亭の年中行事セットシリーズ『桃の節句セット』には、流し雛の完成品とキットがセットになっています。よかったらぜひショップをご覧下さいね。

※お買い上げ頂いた方は、有難うございます(^^)

ぜひこちらから動画をご覧下さいね。

『桃の節句セット』は金魚亭WEBSHOPから

日本の伝統文化を楽しみましょう♪

金魚亭のセカンドハンドお雛さま。お雛さま飾りをリーズナブルに!

Leave a Reply