日本が世界に誇る民族衣装、「着物」。ひとくちに着物と言っても、色んな種類がありますよね。一番カジュアルな「浴衣」からフォーマルな「振袖」「留袖」まで…。ここでは代表的な8種類をおさえて、人生の節目節目や普段着としてTPOに合わせて着こなしていきましょう♪

1-(1)常識として知っておきたい女性の基本の着物の種類は、大きく分けて8種類!振袖から浴衣までを一挙にご紹介。

女性の着物には、「振り袖」「留め袖」「色無地」「訪問着」「付下げ」「小紋」「紬」「浴衣」などがあります。

「袖の長さ」「柄の位置」「紋の有無(または数)」などによって、それぞれに着て行ける場所や、着る人の立場などが決まっていますので、おさえておきましょう♪それでは早速見ていきます(^^)

もくじ: 1.振袖【FURISODE】豪華な未婚女性の最礼装。袖の長さは三種類!大振り袖、中振り袖、小振袖。それぞれどんな時に着る? 2.留袖【TOMESODE】結婚した女性は、袖を留めて短くします。気品溢れる「黒留袖」と優美な「色留袖」をご紹介。紋の数で格が変わります。 3.訪問着【HOUMON-GI】肩の部分と胸、裾のみに模様があります。広げると、それらの模様が一枚の絵のように美しくつながっています。 4.付下げ【TSUKESAGE】訪問着と似ていますが、広げた時にそれぞれの模様がつながりません。その分お仕立てが簡易的で、訪問着より格がひとつ下がります。 5.色無地【IRO-MUJI】その名の通り、無地の着物です。一つ紋を付けると、フォーマルな場所に来て行ける便利な格の高い着物になります。 6.小紋【KOMON】大小の模様が全体的に散らされて入っています。お出かけに、年中行事に、パーティーに、デートに。普段着るなら、一番おすすめです。 7.紬【TSUMUGI】お洒落着や普段着に人気のシックな着物。先に染めたくず繭の絹糸を織り上げて作ります。 8.浴衣【YUKATA】夏のカジュアルな着物といえば浴衣。現代の若者にも大人気、夏のお祭りや花火などのイベントには欠かせません。 <ESSAY>今さら聞けない!?「浴衣」と「着物」の違いって、なんだろう?

1.振袖【FURISODE 】

日本の伝統技術の粋を集めた、豪華絢爛(ごうかけんらん)な着物の最高峰。未婚の女性の最礼装です。

振り袖は(ふりそで)は、豪華な伝統柄や華やかな刺繍、美しい金箔や銀箔などの装飾が施された長い袖の着物です。未婚女性の最礼装として、最も格が高い着物です。

結婚式の花嫁さんやゲスト(ただし花嫁さんより豪華にならないように)、成人式や卒業式、初釡(新年最初のお茶会)などで着られます。

振袖の袖の長さは、三種類!「大振り袖」、「中振り袖」、「小振袖」。

それぞれ、どんな時に着る?

1.‐①大振袖【OO-FURISODE(おおふりそで)】

袖の長さは、ふくらはぎ位まであります。着物の中で一番長く、大変華やかで気品があります。

袖の長さは、ふくらはぎ位まであります。着物の中で一番長く、大変華やかで気品があります。

結婚式で花嫁さんが着るのがこちらです。一般に神前式では黒地、披露宴では華やかな色が着られます。

花嫁衣装の場合は「引き振袖(ひきふりそで)」といっておはしょりを作らず、裾が長いまま「お引きずり」として着ます。その場合、裾の部分に綿を入れるのが伝統的なお仕立てとなります。

花嫁さんが白無垢や着物の上に着る「打ち掛け」も、大振り袖に合わせて仕立てられます。

結婚式のゲストやフォーマルなパーティー、成人式、新年の最初に行われる初釜のお茶会などでも着られます。

1-②中振袖【CYU-FURISODE(ちゅうふりそで/ちゅうふり)】

袖の長さは100cm前後で、膝くらいまでです。

結婚式のゲストやパーティー、成人式、お茶会などでよく着られます(最近は身長の高い女性が多く、これらの機会に大振袖を着ることも多いようです)。

1‐③小振袖【KO-FURISODE(こふりそで)】

袖の長さは80cm前後で、身長の半分くらいです。卒業式の袴に合わせることが多いです。

袖の長さは80cm前後で、身長の半分くらいです。卒業式の袴に合わせることが多いです。

中世(鎌倉、室町、戦国時代)くらいまでは、この長さが主流だったようです。

▶袖の長さが長くなっていったのは江戸時代初期頃から。

当時の流行の発信源である遊女や歌舞伎役者がどんどん袖の長い派手な衣装を着たことから、

一般にも浸透していったのだとか。

2. 留袖【TOME-SODE】

結婚した女性は、袖を留めて短く「留袖」にします。気品溢れる「黒留袖」と「色留袖」をご紹介。

どちらも、模様は裾にのみ付いています。付いている紋の数で、格が変わります。

黒留袖【KURO TOMESODE】

既婚女性の最礼装となるフォーマルな着物です。

気品溢れる黒染めの正絹(しょうけん=高級な絹)に家紋を付け、模様は裾の部分にのみ付いています。

花嫁の母親が着ることでおなじみですね。また、入学式、卒業式などでも母親が着ることがあります。

▶その昔、未婚の女性は「袖を左右に振る」ことで愛しい恋心を表したそうです。そのため、結婚したら袖を短くしたのですね。

紋の数で「格」が変わります。紋は背中にひとつ、両胸、後ろ両肩の合わせて五つの「五ツ紋」が最高です。

色留め袖【IRO TOMESODE】

既婚・未婚どちらの女性も着ることができます。

五ツ紋であれば花嫁の姉妹や親戚。紋が三つならフォーマルなパーティーなど。

一ツ紋なら正式なお茶会などに着てくことができます。

▶紋【MON】はそれぞれの家に代々受け継がれています。五つ紋、三つ紋、一ツ紋があります。

お仕立てをするときに、目的に応じて必要な数の家紋を染め抜いてもらいます。

その他に、デザイン的な目的で付けられる花紋などもあります(その場合は、格には関係がありません)。

なお、お葬式では模様の付いていない真っ黒な喪服を着ますが、こちらは正式には五つ紋です。

3.訪問着【HOUMON-GI】

フォーマルなシーンでもカジュアルなシーンでも使える便利な着物です。お中元やお歳暮の風呂敷を小脇にかかえてご挨拶に回る女性のイメージの筆頭といえば、この訪問着でしょうか。

お見合いや結納などの改まった場でも、振り袖より大人っぽくしたい場合や少しカジュアルダウンしたい場合に活躍しそうです。

訪問着には模様が裾の部分だけでなく、肩や胸にも付いています。それらの柄は広げたときにひと繋がりの、一枚の絵のようになるよう(これを「絵羽織」といいます)お仕立てされています。

4.付下げ【TSUKE-SAGE】

付下げ(つけさげ)は、裾や肩に模様があるのは訪問着と同じです。

しかし、広げたときにそれらが繋がっていないので、縫製のとき柄あわせの必要がありません。

付下げの名前は、その縫製の仕方が元になっています。

そのため、訪問着よりも格がひとつ下がります(ただし紋をひとつ付ければ、訪問着と同じ格になります)。

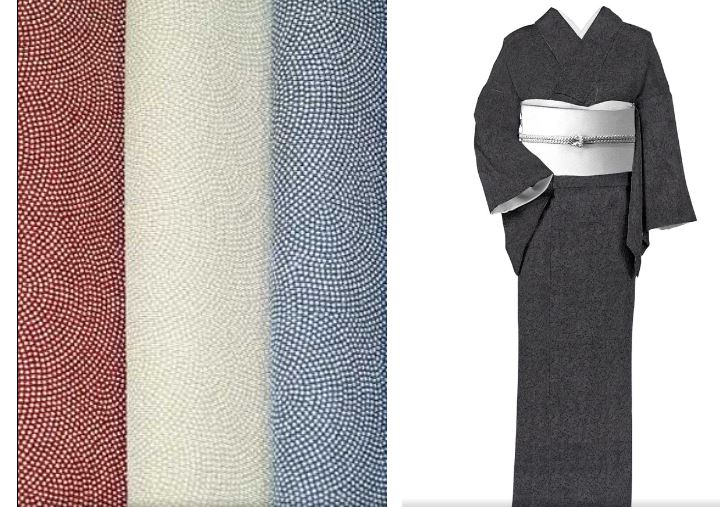

5.色無地【IRO-MUJI】

その名の通り、模様のない色無地の着物です。

紋をひとつ付ければ、結婚式や正式なお茶会に着て行ける、格の高い着物です。

大変細かい模様のパターンが無数に繰り返され、遠くから見ると色無地に見える「江戸小紋」も色無地と同格に扱われることがあります。

6.小紋【KOMON】

小さなあるいは中ぐらいの模様が全体に広がっているのが小紋です。お気軽に着られるので、おすすめです。

柄の位置には決まり事がなく、カジュアルなお出かけ(お食事、結婚式の二次会やパーティー、気軽なお茶会など)に着ていくことができます。

旅行先で着物体験などをする時は、こちらの小紋である可能性が高いでしょう。

現代では、洗えるポリエステルの着物も若い世代に人気です。

普段から気軽にお出かけなどに着られる着物をお探しなら、ぜひ小紋がおすすめです。

7.紬【TSUMIGI】

お洒落着として着ることが出来る、先染めの織りの着物です。

大島紬や塩沢紬などが有名です。通常の絹織物には使えないくず繭を手でよった糸を先に染めてから織り上げます。絣などの模様を、ひとつひとつ手作業でくくることで付けていきます。非常に手間のかかる製法で値段も効果ですが、フォーマルな場所には着ていくことはできないので注意が必要です。

8.浴衣【YUKATA】

最後は、浴衣(ゆかた)です。最もカジュアルなタイプの着物で、さらりと一枚で着ることができます。

下に襦袢(じゅばん=通常、着物の下には半襟を縫い付けた着物と同じ形の襦袢を着ます)を着る必要がなく、下着や肌襦袢の上から一枚でさらりと着ることができます。

他の着物が「袷(あわせ)」と呼ばれ二枚仕立てになっているのに対し、浴衣は一枚で仕立てられる「単衣(ひとえ)」仕立てです。

伝統的に綿や麻でできており、夏のみ着ることができます。最近は涼しいハイテク素材で出来ているものもあります。

若い世代にも大人気でお祭りや花火大会などには欠かせません。夏に日本のイベントを楽しみたいなら、ぜひ浴衣ですね♪

また、旅館で部屋着として用意されているのも浴衣でこちらも湯上がりに汗を取るのもかねて(西洋のガウンに近い役割と言えるでしょうか)さらりと羽織ることができます。この場合は、帯も暑くないように&簡単に着られるように幅が細い細帯添えられていることが多いです。

――――――――――――――――――――――――――

<ESSAY>「浴衣」と「着物」の違いって何なんだろう?! ①浴衣の起源について ②襦袢が必要かどうかについて ③帯や小物、足元について①浴衣の起源について浴衣はもともと「湯帷子(ゆかたびら)」言われ、麻の衣服で平安時代に貴族が蒸し風呂に入る時に、着られていました。 「かたびら」は、「裏地を付けないひとえの衣服」という意味です。 江戸時代になると銭湯が発達し、人々は湯上りに涼み、汗を取るために木綿などの湯かたびらを着ていました。その「ゆかたびら」が、現代の「ゆかた」の元になっています。 お風呂あがりに、夕方(ゆうがた)着るから「ゆうかた」→「ゆかた」なのだとう説もあります。 旅館でお風呂上がりに着替える着物は、必ず浴衣ですね。 現代でも、お風呂あがりに浴衣に着替えて、夕涼みがてら花火大会やお祭りに行くのも夏の大きな楽しみです。

浴衣と着物の違いって?② 襦袢が必要かどうかについて 1から6までの着物は、下に着物と同じ形の『襦袢(じゅばん)』を着ます。襦袢には、首の周りに付け替えができる『半襟(はんえり)』が縫い付けてあります。 浴衣はこの襦袢を着ないで、肌着の上または素肌に直接一枚で着ます。 襦袢を重ね着せず、素材が絹ではなく麻や木綿なのもあり、浴衣を外着として着るのは夏に限られます。 浴衣と着物の違いって?③帯や小物、足元について

浴衣の帯は通常の帯の半分の幅である『半幅帯(はんはばおび)』や、子供向けのシンプルに結ぶだけの兵児帯(へこおび)です。 なので、通常の帯を締めるのに必要な小物である『帯締め(おびじめ)』や『帯揚げ(おびあげ)』『帯枕(おびまくら)』などがいりません。

足下も、足袋をはかずに素足に下駄でOKです(着物では、一般的に草履と足袋が必要です)。 このように、着付けに必要なアイテムが少なくてすむことからも、着物は気軽に着られる和服として現代でも若い人たちにも大人気なのです。※ちなみに着物にも「絽(ろ)」「紗(しゃ)」「羅(ら)」などと呼ばれる涼しげな夏用の素材があり、 こちらは下にきちんとこちらも夏用の半襟付きの襦袢を着て、帯も夏用の帯をお太鼓などに結びます。 真夏の短い期間しか着られないので贅沢ですが、上級なお洒落が楽しめますよ。 日傘などと組み合わせればワンランク上の夏着物美人に♪

1- (2)着物【KIMONO】「袋帯」「名古屋」「丸」「半幅」「兵児(へこ)」。帯の種類について知ろう!着物に必要な小物についてもご紹介。

1- (2)「丸帯」「袋帯」「名古屋帯」「半幅帯」「兵児(へこ)帯」・・・。帯の種類を知ろう!簡単に着られるのはどれ!?

着物の種類が分かったら、次は帯について見ていきます!

帯にも幅と長さやお仕立ての仕方などによって格があり、このタイプの着物にはこの帯!というのが大体が決まっています。

着物ほど多くはありませんが、帯にもいくつかの種類があります。

見た目があきらかに違うものが多く比較的分かりやすいので、これらの基本だけ押さえておけば大丈夫!

着物と組み合わせる時のご参考になさって下さい♪

左から順に丸帯、袋帯、名古屋帯、半幅帯、兵児帯です。それぞれどんな着物に合わせるのかを見ていきましょう。

もくじ: 1.振袖、留め袖、訪問着などに合わせるのは「袋帯」(「丸帯」) 2.付下げ、色無地、小紋などに合わせるのは「名古屋帯」 3.カジュアルな小紋や浴衣に合わせるのは「半幅帯」 4.一番簡単に着付けられる帯はどれ?二番目は? ESSAY:帯の歴史について。時代によっては、前後左右どこでどのように結んでもOKだった!?歌舞伎や遊女のファッションの影響を受けて今のような形に!

1.袋帯【FUKURO-OBI】振袖、留め袖、訪問着など礼装・準礼装に合わせます。特に丸帯【MARU-OBI】は、花嫁さんなど特別な装いに。

袋帯は、幅が30㎝前後で長さが約4m30cm前後が平均的な大きさです。

振り袖、留め袖(黒留め袖、色留め袖)や訪問着などの礼装や準礼装のフォーマルな着物に合わせます。

これらの着物は結婚式やフォーマルなパーティーなどおめでたい席で着られるので「喜びが重なるように」と二重太鼓結びにすることが多いので、袋帯は他の帯より長めになっています。

▶抑えておきたい着物の基本の種類は、大きく分けて8種類!最も豪華な振り袖からカジュアルな振り袖までご紹介。

袋帯は、表地と裏地の両脇を縫い合わせて「袋のように」仕立ててあるので、その名前があります。裏面は模様が付いていない無地になっています。

全ての見える部分の生地に柄が付いている「全通(ぜんつう)」(「総柄」、「通し柄」とも)、帯を巻いてしまうと見えない部分には柄がなく、6割だけに付いている「六通(ろくつう)」、お太鼓部分や前の見える部分だけに柄が付いている「太鼓柄(たいこがら)」(又は「三通(さんつう)」)があります。

袋帯の中でも、通常の倍の幅がある広い生地を用い、縦半分に折りたたんで両脇を縫い合わせてお仕立てしたものは特に「丸帯(まるおび)」と呼ばれます。こちらは裏表全てに柄が付いており、とても重くて豪華です。花嫁さんなど特別な装いや、芸妓さんが着ることがあります。日本舞踊や歌舞伎の衣装などでも見ることがあるでしょう。

袋帯といえば西陣織りなどの金銀の刺繍が施された豪華な古典柄の織りの帯が主流で振り袖や留め袖に合わせるイメージがありますが友禅染めなどの染めの帯もあります。おとなしめの色柄の袋帯は小紋や色無地にも。

<袋帯のコーディネート例>

〇振り袖に西陣織の袋帯を、立て矢結びやふくら雀などの飾り結びで晴れやかに装った成人式の女性達。

〇色留袖に金銀の刺繍の袋帯は、お手本のような典型的なフォーマルな装いです。

〇友禅染めなど、染めの袋帯もあります。

おとなしめの模様柄の袋帯を小紋に合わせるコーディネート、華やかな色柄の小紋に黒地ベースの袋帯でお洒落な着こなしに。

〇紬の袋帯をお洒落着に合わせてお出かけ用のカジュアルなコーディネートに(ただし紬の着物はフォーマルなシーンでは敬遠されるので注意が必要です)。

2.名古屋帯【NAGOYA-OBI】付下げ、小紋、紬などに合わせるのは名古屋帯。袋帯よりも短く、着付けしやすいようにある工夫がされています。

名古屋帯は長さが約3m60cm前後、幅が約30.4cmです。

何より大きな名古屋帯の特徴は、その形状です。袋帯でも、胴体に巻き付ける部分は半分の幅に折って巻き付けるのですが、それが面倒なのでもう最初から折ってお仕立てしておきましたよ!というのが名古屋帯なのです。

実際に比べてみると分かりますが、着付けするときすごくラクです(ただでさえ長い帯を、半分に折ってそれをキープしながら胴体に巻き付けるのはなかなか大変なのです💦)。

お太鼓にする部分は一重仕立てなので、丸帯一本分の生地で名古屋帯が二本作れるというのも画期的!

これは、袋帯が二重太鼓に結ばれることが多いのに対して名古屋帯は一重太鼓で結ぶことが多いためです(画像は帯の背中にしょっている「お太鼓」部分が一重です。ここが二重になっているのが二重太鼓)。袋帯の4m30cm前後に対して70cmぐらい短くなっていますね。

名古屋帯は、大正時代に、名古屋女学校創立者の越原春子さんという方が「忙しい女性が少しでも楽に着付けができるように」と公案され、ご自身でも着用されていたそうです。名古屋三越(当時)の外商部員の尽力によって商品化され、昭和になると爆発的に広がりました。

染めの帯では友禅の帯、織りの帯では博多帯、紬の帯などがあります。

覚えるのは今は無理しなくてもいいけれど、その他にもこんな種類も・・・

「京袋帯」は通常の袋帯よりも短く、名古屋帯と同じ長さです。格は、名古屋帯よりも上です。

「九寸名古屋帯」は仕立てる前の帯の長さが九寸の名古屋帯です(ただし仕立て上がりは八寸になります)。帯芯ありです。

「八寸名古屋帯」は胴に巻く部分の折ったところを縫い合わせず、かがるだけです。つづれや紬など厚いものが多いので、帯芯なしで仕立てることが多いです(太鼓の部分にだけ薄い芯を入れることもあります)。

<名古屋帯のコーディネート例>

3.半幅帯【HANHABA-OBI】は、カジュアルな小紋や浴衣に合わせます。その名の通り幅が袋帯や名古屋帯のほぼ半分です。初心者にも結びやすい帯といえるでしょう。

半幅帯(はんはばおび)の幅は約17cm、長さは約3.6〜4m前後です。

表地と裏地でリバーシブルになっているものと、一枚で仕立てられているものがあります。

浴衣を着るときに結んだことがあるという方も、多いのではないでしょうか。

文庫結びなどは何度かやれば覚えてしまうので、普段着物をあまり着ない方でも半幅帯なら自分で結べる、という方もいらっしゃるかもしれません。

最近では結び方のバリエーションも豊富で、楽しみ方の多い帯です。

4.兵児帯【HEKO-OBI】元々は鹿児島男児が締めていた縮緬の帯。今は子供用の浴衣帯や、女性の浴衣帯としても使われます。練習いらずで、最も簡単に誰でも結べちゃいます!

兵児帯(へこおび)は、やわらかな縮緬(ちりめん)の絞りの帯です。大幅(約74センチ)、もしくは中幅(約50センチ)があります。

最初は鹿児島地方で、兵児(15歳以上、25歳以下の青年)が締めていました。彼らは、刀を差すために軍服の上から兵児帯を締めていたとか。西郷隆盛も兵児帯を締めているイメージがありますね。それが、明治維新で徐々に東京に広まったそうです。

やがて結びやすい兵児帯は、子供用の浴衣の帯の定番になっていきました。

子供の頃、夢のようにふわふわと可愛い色の兵児帯に胸がきゅんとなっていた方もいらっしゃるかもしれません。蛍光カラーのオレンジ、黄緑、イエロー、赤・・・。金魚の尾っぽみたいにひらひらさせながら、お祭りに出かけるのが楽しかったかもしれませんね。

画像:COMING SOON

また最近では、兵児帯を大人の女性が浴衣に合わせることもあります。結び方も、ぐるぐる巻いてちょうちょ結びなどにするだけなので練習いらずでとっても簡単。

結び目がゆるくなりがちなのが気になるという方は、半幅帯と重ねて一緒に結ぶとキュートさが10倍増しで可愛くなりますよ。

画像:COMING SOON

一番簡単に着られる帯は、どれ!?二番目は?

〇「浴衣(ゆかた)」は、通常、綿(めん=コットン)や麻など、吸水性の良い生地で出来ていて、他の着物のように裏地が付いていません。※通常、夏以外の春・秋・冬に着る着物は「袷(あわせ)」と呼ばれ、裏地が付いています。

〇浴衣と他の着物では、帯の種類が違います。浴衣では、「半幅帯(はんはばおび)」という、その名の通り通常の帯の半分ほどの幅の帯が使われることが多いです。

普通のお着物では、通常「丸帯」、「名古屋帯(一番ポピュラー)」などが使われます。こちらは幅が広く、普段着やフォーマルな場面でも「お太鼓(たいこ)」に結ぶのが一般的です。

画像

※結婚式や成人式など、華やかさが必要な時は「ふくら雀」「立て矢」などの変わり結びバージョンも色々あります。

しかしこれらの正式な帯を結ぶには、「帯締(おびじ)め」「帯揚(おびあ)げ」の他、見えない部分でも「帯枕(おびまくら)」「仮紐(かりひも)」などの追加アイテムが必要になってくるのです。しかも、締め方は着付け教室に通う必要がある位、複雑・・・💦

その点、浴衣で締める『半幅帯』はこれらの追加アイテムが必要なく、帯一本で着付けOK!締め方も、1回か2回やれば自分でできるようになってしまいます♪

金魚亭の「はじめての着物セット」では、まずこちらの半幅帯をセットに致しました!

写真

最近は、お出かけや普段着としてお気軽にお着物を着るのであれば、お着物に半幅帯を合わせるのは普通になっています。

アクセサリーやアクセントとしてほしい時は、半幅帯にも帯締めや帯揚げを合わせることも出来ますので、着こなしの幅はその他の帯同様、う~んと広いと言えます。

ESSAY:帯の歴史について。 時代によっては、前後左右どこでどのように結んでもOKだった時代も!? 歌舞伎のファッションの影響を受けて幅広となり、今のように「お太鼓結び」が主流になったのは江戸時代の遊女の流行から! 室町時代や江戸時代の初め頃まで、女性用の帯は細帯でした。 平安時代の宮中の女性は、長い打ち掛けを何枚も重ねて部屋着としていました。やがて時代が進み、女性も家の外に出て活動し始めると帯を締めて活動しやすくします。 室町時代や戦国時代までの女性は、今よりも簡易的な細帯を締めていました。 江戸時代になると、その当時の流行の発信源であった遊女や歌舞伎役者が競って豪華な着物を着るようになります。それに伴い、帯も装飾性を増して柄を付けたり刺繍などを施すようになり、幅も広くなっていきました。結び方も、前後左右どこでもよかったとか。 あるとき、遊女がお太鼓橋の完成お披露目で帯を背中でお太鼓に締めたのが大流行したそうです、。それを一般の女性も真似するようになり、帯といえば「お太鼓結び」がスタンダードになっていたのだとか。 着付け教室などに行くと、最初に教わるのがおそらくこちらの「お太鼓結び」です。 帯を胴にぐるぐる巻き付けた後、残りを縦に折りたたんで「帯締め」で固定し、帯枕(「帯揚げ」で包んでこちらも前から見たときに装飾になります)でお太鼓の高さを出します。 ※ちなみにおはしょりを作るのは、武家の奥方が「家ではおひきずりで優雅に過ごしているのですよ」という主張のために長めに仕立てた着物をたくしあげ、はしょって帯を締めたことからと言わています

おわりに

以上、帯の基本の種類について見てきました。はじめて着物を着る場合は、ある程度フォーマルにきちんと着たいなら名古屋帯。お出かけや普段着としてカジュアルに楽しみたいなら半幅帯(浴衣なら兵児帯というチョイスも)あたりをおさえておけば良いのではないでしょうか(^^)

次は、着物の産地や季節による区分など、さらに詳しい種類について見ていきましょう!「これが着てみたい」と思う着物が、きっと見つかるかもしれません♪

Leave a Reply