日本史の教科書で習った大和朝廷の記述で、ごく最初の方に登場する「渟足柵(ぬたりのき/ぬたりのさくとも)」を覚えていらっしゃるでしょうか?同じく新潟県の「磐船の柵」と並んで、7世紀頃に新潟県に造られた大和朝廷の軍事施設です。

以前お伝えした通り、古代の日本の北方には蝦夷(えみし)、越(えつ/古志こしとも)などの先住民が暮らしていました。

しかし645年に日本史上の大・大・大事件である「大化の改新」が起こると(その理由は以前のエッセイを参照)、近畿地方に大和政権ができ、まだ服属していないそれらの人々を阿倍比羅夫など将軍を押し立てて征伐しにやってきます。

そして現在の新潟市の沼垂(ぬったり)の地には「渟足柵」を、その翌年から翌々年にはさらに北に進み現在の村上市(旧岩船郡山北町)に、「磐船柵」を造営します。

これらは木の杭を並べ立てた塀で囲まれた軍事施設で、「ここまでは大和朝廷のものとなった」「ここから先は蝦夷の地」と区別するものだったといいます。

今でも、山北町には標高555mの「日本国」という山があるのですが、ここまでが大和国になりましたよ、ここから先は蝦夷の地、ということなのでしょう。

渟足柵はどこにあった?

先ほど渟足柵は新潟市の沼垂にあったと述べましたが、沼垂町は川欠け(洪水や地形の変化)で4回も街ごと移転を繰り返しており、渟足柵が実際はどこにあったのか正確には分からないでおりました。

ここから私の妄想が始まりますが、私が子供の頃通っていたのは「木戸小学校」です。

住所は「木戸」で、その周りには「上木戸」、「山木戸」、「中木戸」、「下木戸」の地名があり、木戸系の住所はかなり広範囲に渡っています。

木の戸というのは、いかにも軍事施設の柵ではないでしょうか。

という想いをある地元の郷土研究をなさっている方にSNSを通じてお伝えさせて頂いたところ、採用頂いたようで。

近頃は、渟足柵は現在の木戸の辺りが所在地だったのではないか、という記述が増えてきました。

王瀬の長者

ちなみに新潟市の同じく東区には「王瀬の長者」という伝説もあるのですが。

昔その辺りには大きな屋敷に長者が住んでいて、「長者町」という地名も残っています。

そして王瀬の長者が牡丹の花を植えたのが「牡丹山」、藤の花を眺めたのが「藤見町」、お月見を楽しんだのが「月見町」だと言うのです。

※ちなみに私は子供の頃、「牡丹山」に住んでいました♪木戸小学校の校区だったくらいなので、木戸地名のすぐお隣です。

もしかしたら、王瀬の長者は平定が終わり必要なくなった渟足柵の跡地、もしくはその近隣に住んでいたのでしょう。

ちなみにネットのおかげで最近知ったのですが、王瀬の長者は天皇の第四子と五子だったようです。大和朝廷から、なんとお子さんが送られて来ていたのですね。

牡丹山諏訪神社にはどなたが祀られている?

なお、私が子供の頃住んでいた牡丹山の近くで遺跡が出たということで、発掘調査に子供の頃お手伝いに行った記憶があります。

また近所には牡丹山神社があり、毎年楽しみに夏祭りに出掛けていました。

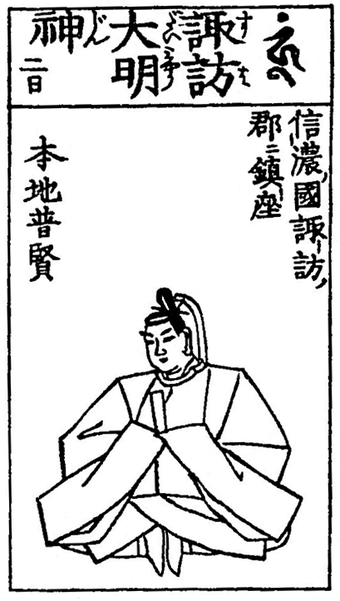

そこは牡丹山諏訪神社といういわゆる「お諏訪様」で、長野県の諏訪神社と同じく主祭神は、健御名方神(たけみなかたのみこと)です。

なんと、新潟の方々には有名なあの翡翠の産出地、糸魚川の奴奈川姫(ぬなかわひめ)の息子さん!

〈追記※となると、沼垂や岩船に住んでいたのは蝦夷ではなく高志国(越国、こしのくに)の方のようです。それについてはまた詳しく後ほど〉

服従を迫りにやってきた大和朝廷の武甕雷命(たけみたぐちのみこと)対し、健御名方神は千人でも持ち上げられるかという大岩を軽々と持って登場し力比べを申し出ます。

(神話なので)手をつららや鉄に変えた武甕雷に右腕を潰されてしまい、逃走するのですが最後に追い詰められた諏訪湖でとうとう服従し、そこで諏訪神社の祭神となったのだそうです。

この同じく話を聴いたとき、私たちの祖先で古志の国の姫様のお子さま、王子が方がこんな風に国を守ろうと奮闘してくれていたのと思うと、涙が出そうでした。

そう思うと牡丹山神社が諏訪神社で、健御名方神が祀られているのは納得ですし、神社や地名を見ていくだけでどんな場所でも町おこしができるなあと感じています。